整体性系统性保护文化和自然遗产

本议题,是今年去河南武陟“黄河故宫”嘉应观,并研讨水利博物馆区建设,才进一步关注到的。

2024年9月,习近平总书记在全面推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话中指示:“加强对文化和自然遗产的整体性、系统性保护,深入推进考古等工作。”这也应视作对各流域以及考古工作的要求。几年前他发表《建设中国特色中国风格中国气派的考古学 更好认识源远流长博大精深的中华文明》文,并且提出要“加强考古资源调查和政策需求调研”。因之,我以“中国现代考古百年之始与开拓名胜先导的生态文明考古学”为题著文,后加注释和副标题“大气候何以成”由网络再刊登。之前我有《论城乡地下水系遗产发掘的展开》发表在《中国水利》,是希望水利史研究与考古深度融合。

8月,在北京中轴线等列入世界遗产名录后,总书记已指示“进一步加强文化和自然遗产的整体性、系统性保护,切实提高遗产保护的能力和水平”。中轴线遗产未含后门桥下的水,是缺憾。总书记2014年考察过那里以及经考古发掘展示的玉河遗址,发出“要像爱惜自己的生命一样保护好城市历史文化遗产”的时代最强音。有感,我为文建议“尽保”城址并以超长期规划与优先行动改革千城一面。也可惜北海还是没入录,那是中轴线的依靠。四十年前,偶遇的一位苏州人曾对我说,什么苏杭天堂,都不比你们北京的北海。我参与过一些申遗的事,如良渚、西安、大运河,有所觉悟:在世界出头,就该把国家、地方工作努力做到极致,不取巧;保护遗产的范围大些,没什么不好,反而会促进管理水平提升,赢得广泛支持和高质量发展。

整体性系统性保护文化和自然遗产,可称新时代的纲领。今日世界的普遍事实是,有必要整体性保护的文化和自然遗产很多,但因专业、部门各为系统,或观念障碍、利益固化与寻租设租,几无人提及。情况必须转变,而地方和城市的“一把手”,还须体谅部门为难之处,抓紧对新纲领的理解与实行。

以下是我再学习的体会。

一、整体性保护必含遗址

《现代汉语词典(第5版)》解释“整体”为:“指整个集体或整个事物的全部(对各个成员或各个部分而言)”。整体与系统即“同类事物按一定的关系组成的整体”有联系,更有区别。整体性系统性保护文化和自然遗产,国际早就有所提倡。联合国教育、科学及文化组织1972年《保护世界文化和自然遗产公约》要求:

采取为确定、保护、保存、展出和恢复这类遗产所需的适当的法律、科学、技术、行政和财政措施。

这说的只是“事”的整体性,也可理解为系统性。各类各级遗产,其实都须如此。如灌溉遗产已比较注意有关非物质文化遗产,但其场所也是物质空间,工程主体之外,附近农田及村落遗址的保护和逐步恢复,确是道难题。对遗产的恢复,总是争议很大,整体性保护提供了基本遵循。

与《公约》同日通过的《关于在国家一级保护文化和自然遗产的建议》说的整体性,既有“物”又有“事”:

文化和自然遗产构成一个和谐的整体,其组成部分是不可分割。

文化和自然遗产应被视为同种性质的整体,它不仅由具有巨大内在价值的作品组成,而且还包括随着时间流逝而具有文化或自然价值的较为一般的物品。

应该使文化和自然遗产在社会生活中发挥积极的作用,并把当代成就、昔日价值和自然之美纳入一个整体政策。

《建议》与《公约》定义“自然遗产”的用语大体一致,都有从“科学或保护”、“科学、保护或自然美”的方面、角度看。这些“看”其实已经是文化。可惜“文化遗产”定义却有失“保护”文化。这结果不太好。据我观察,自然遗产地保护比较注意其中文化遗产,而文化遗产地更普遍存在,却往往忽略了自然遗产。从事文化遗产保护的部门较多,虽然成绩很大,但几乎都忽略了作为整体不可或缺的遗址。

认知遗址,重要和有趣。《建议》与《公约》都将文化遗产分为三类:纪念物(文物)、建筑群、遗址。描述“遗址”略有不同,前者为“……地形区,该地形区是人类与自然的共同产物”,后者是“……人类工程或自然与人联合工程以及考古地址等地方”。地方、地形区的概括表达了文化和自然遗产的整体性,研究遗址还有什么,是考古等工作的责任。

有分类,就当有整合,以上三类遗产往往重合或相连,应视为一个整体。纪念物、建筑群坐落于城乡遗址的情况,很寻常,但很多人无视后者存在,喜欢武断为已荡然无存,于是也无须“推进考古”。其实地方、地形区是很难灭失的,必当主动保护与考古。这问题显然不能主要通过配合性质的前置考古来解决。

我国对整体性保护文化遗产及地下埋藏的提倡,由来已久。

1950年政务院令《为规定古迹、珍贵文物、图书及稀有生物保护办法,并颁发“古文化遗址及古墓葬之调查发掘暂行办法”》首句就是:

查我国所有名胜古迹,及藏于地下,流散各处的有关革命、历史、艺术的一切文物图书,皆为我民族文化遗产。

1953年政务院《关于在基本建设工程中保护历史及革命文物的指示》(政文习字24号)首句即:

我国文化悠久,历代人民创造的文物、建筑遍布全国,其中有很大部分埋藏地下,尚未发掘。

中国考古学之父李济1943年发表全国美术展览特约论文《古物》时,已兼任古物保管委员会常委、博物院筹备主任多年。该文介绍十二类古物的“名称和定义”,列于史前遗物后的为(三):

建筑 包括城郭、关塞、宫殿、衙署、学校、第宅、园林、寺塔、祠庙、陵墓、桥梁、堤闸及一切遗址等。

文化与自然合力造就的“一切遗址”,今天还要求仔细辨别在用和非在用的。在用遗址是活着的,对高质量发展的促进,更加直接。

“考古”一词,实最早可见北魏《水经注》:“考古知今事义全违”、“考古证今此城盖只夏屋城耳”(卷十一),“考古推地则近矣”(卷三十一)。由当时溯及先秦,该书详细记载了一千多条大小河流及历史遗迹,各类地名约二万处,大小城邑近三千座,还有诸多水利、交通设施,已用作考古资源,对整体性认知遗产仍很重要。

历代地方志,接近现在,甚至还有遗址及发现的记录,更重要。民国安徽太和县志古迹部分,记有7 处故城,称“遗址存”。清咸丰安顺府志说:“因其遗迹而考之,而古人乃见焉,睹颓垣废堞,而知古人因时置宜之道。”民国续修安顺府志更有进步:“旧志多列古迹,识者颇以为病。盖地志所胪陈,何一非古迹?”已是对考古资源的科学认知。

二十一世纪出版的《中国文物地图集》开始大量刊出地方志的城图,原因是各地普查登录的文物点多无这些有明确记载的在用遗址,需补缺,也是警示关注。但几乎没有起到什么作用。

至今沿用的地名,如称旧县镇、古城村的,如泉州洛阳江的陈三坝(留公陂、丰谷陂)及两岸“陈坝村”、“坝南村”(下图),其实都在提示,该地应该也可以“把当代成就、昔日价值和自然之美纳入一个整体政策”。

很多学人忽略在用遗址,或规避考古,有悖常识,使其无以“在社会生活中发挥积极的作用”。这应与考古工作组织不够全面、资格准入刻板有关。1956年,文化部副部长兼考古研究所所长郑振铎表示:“考古工作人员的队伍是不大的,他们的力量是很有限的,比起浩浩荡荡的基建队伍来,那简直是‘沧海之一粟’。需要和力量之间,相距得很远。”并指出:

中央不要抓得太紧,扣得太死,譬如,考古发掘工作,对有条件的馆,根据“条例”应该鼓励其积极进行。

后来情况一直没有适应建设的需要。中国考古学一代宗师宿白2001年发表《现代城市中古代城址的初步考查》文,呼吁“沿用到现代的隋唐以来的创建的城市要注意文化遗产的保护”,还求告:

希望各级领导积极支持、督导考古工作者要更多更快地进行这项工作,如再迟缓,现代的城市正在快速建设时期,很可能有些今天尚存的古代重要文化遗产就被铲平毁废了。

改革难。要“深入推进考古等工作”,达成整体性系统性保护遗产的目标,看来只能寄望各级领导,甚至一把手了。

二、第一位的决定因素

关于文化和自然遗产,《建议》还有关键的话,指出其“在社会生活中”的地位:

应尽可能以不再把文化和自然遗产视为国家发展的障碍,而应视为决定因素这样一种方法来指导该领域工作。

与此要求有关的是国际文化遗产保护与修复研究中心2002至2003年计划书。其介绍首位战略:提高人们对文化保护价值的认识,并使之与自然或环境保护挂钩。其描述“地方与城市综合性保护”计划:面对城市化、环境恶化、贫富差距扩大等种种压力,历史名城的遗产价值正遭到生死存亡的威胁,社区本身也危在旦夕,以前强调先划定重要的遗产点,再根据重要程度制定可行发展规划的常规方法已不解决问题,必须探索、开发和推广新的适当方法;着眼挑战的两个目标群是,提高政府主管部门和决策人员实行综合治理的必要性的认识、提高各级管理部门和专业人士结合遗产保护进行一体化发展决策的能力。

我国有关的是《中国文物报》1992年发表“保护为主、抢救第一”文物工作方针的论述。我曾归纳、释解其内容:1、保护文物主要目的是为后代;2、大规模保护抢救作为诸文明建设的重要任务列入经济社会发展总体规划;3、从问题出发急事先办;4、抢救为号召动员全社会;5、处理好保护与利用的辨证关系,以保护主导利用。感奋于水生态文明城市建设的兴起,我在《承传水文化遗产 复兴城市水文明》(水文化理论与实践文集2014)还提出,这八字可以作为文化与自然遗产工作的总方针。

有关的还有新修订的《文物保护法》写进“保护第一”等要求。据上述整体必含遗址的道理,今后应落实以硬规定:地方志等历史文献所记城市、村镇、水利及其他遗址,地形区没有完全灭失的,不论研究深度、管理难度,一律公布为文物保护单位,做到整体性、系统性保护。

初见“保护第一”在2019年中央全面深化改革委审议大运河等文化公园的报道:“要结合国土空间规划,坚持保护第一、传承优先,对各类文物本体及环境实施严格保护和管控,合理保存传统文化生态,适度发展文化旅游、特色生态产业。”这可是因势利导出的重大政策建树。我曾问一些地方文化旅游局领导把文物工作排第几位?一查很靠后。

“分遗产类、挖掘类、环境类、水系类、文创类等不同类别,分轻重缓急,有序推进”。《北京日报》2017年《深刻学习领会习近平总书记重要指示 以高度历史使命感推进大运河文化带建设》报道的市委书记蔡奇所说,分类、排序俱佳。“全力做好大运河文化带建设工作”,2018年1月时刘延东副总理强调:要坚持整体保护等原则,将大运河文物和文化遗产保护作为大运河文化带建设的前提和核心,落实属地和行业管理责任,加强顶层设计(国家文物局网)。她已提到整体保护、前提核心、顶层设计,难能可贵。的确,文化带建设能更多惠及群众,是“公园化”无法做到的。

现在的问题是,整体性系统性保护遗产,要派在哪些工作的第一位?如前述方针,只是作为重要任务列入经济社会发展规划,还不够。

问题实质在于,保护遗产目的究竟是什么!这是新中国初期先贤一直努力开释的。1956年《通知》指出:“文物保护工作已绝非少数文化工作干部所能胜任,因而必须发挥广大群众所固有的爱护乡土革命遗址和历史文物的积极性,加强领导和宣传,使保护文物成为广泛的群众性工作。只有这样做,才能适应今天的新情况,才能真正达到保护文物的目的”。当年12月郑振铎发表《宝爱民族遗产 保护文化古物》文进一步作答真正目的:

我希望人人能像保护自己的眼睛一样来保护地面和地下的文化宝藏,这不仅仅是为了学习遗产推陈出新的需要,还要为后代的子子孙孙保存文化遗产,作为对他们进行爱国爱乡教育的力证。

即使百花齐放、百家争鸣了,也要强调学习遗产。郑振铎无愧为老革命家兼大学者李一氓赞誉的“中国文化界最值得尊敬的人”,现代社会保护遗产的意义,只有他的这个概括最贴切,并可引伸为:大地上下的文化和自然遗产,价值更普遍也更突出,人民及其后代在共同保护、推陈出新的同时也能获得凝聚力;而创新力与凝聚力共同构成的“活”力,正是维系民族生存发展,进而构建人类命运共同体的根本力量。

温故知新、推陈出新和“守正创新”是常理。总书记论述考古工作文有说:“我们的实践创新必须建立在历史发展规律之上,必须行进在历史正确方向之上。”这指的,可不仅文化,是一切实践创新。

整体性系统性保护文化和自然遗产,是人类社会高度的文明行为,可以引领全面的生态保护和高质量发展,不仅应成为第一位的文化建设、生态文明建设,还是“五位一体”建设的第一位的决定因素。

三、文物保护单位全公布

为了整体性系统性保护文化和自然遗产,市县政府一定要行使国家法律唯一授予的行政权力,将一切没有保护名分的遗产,特别是遗址,公布文物保护单位,或列入已有的。这也是好传统。如前述“古物”第一类就是古生物:“包括古动植物之遗迹、遗骸及化石等。”

全公布,还指公布全。这涉及到“保护单位”是什么,是否全为不可移动文物,遗址应当包括什么,所以先说。

对此,郑振铎发表在1957年7月《人民日报》的《党和政府是如何保护文物的——在第一届全国人大第四次会议上的发言》有所说明:

除西藏地区外,全国公布的文物保护单位,共为六千七百二十六个,每一个保护单位,都包含有几个或几十个或几百个乃至上万个项目。像曲阜孔庙这一个“保护单位”项下,就至少包含着二三百个的历代碑碣、汉画像石、汉石人、明清建筑群;还有数以万计的明清档案和衣服及其他日用品等等。

可见,文物保护单位的包含项目,可多不胜数,且不限类别、时代。同年郑振铎日记有:

归途经阿房宫,登其上,一望皆绿,均是麦田。保护得尚好。似佛像的石雕像尚在。其背上似有字(嘉字可认出),应仔细清理一下。其东门的宫墙,灼然可见。

这是提醒要把这些列入保护单位。说“尚在”是有了解。《旅行杂志》登载过那雕像图片:1936年的见于网络“终南山故事”公众号;1945年的“何正璜在阿房宫遗址北朝石佛残像前留影”,见蔡昌林的博客。何是著名美术考古家,新中国任职陕西博物馆,可能与郑振铎有交流。“南北朝时期在前殿基址上曾建有大型佛寺。宋以后逐渐夷为耕地。”《中国大百科全书•文物》所记仅止于此。世纪之交某天,我雨中穿行基址上的村庄,曾匆匆拍得那立像背面。(下图)

古遗址上有较晚遗存的情况很常见,但也很常见忽略。这既有损于研究也有损保护,甚至放任了“铲平毁废”。安徽蒙城的国保、新石器时代“尉迟寺遗址”,还有唐代寺庙巨大的复莲纹深刻的石柱础,我走上遗址中心最高处才得见。浙江临平“玉架山遗址”,几良渚文化环壕中间,其实还有一座汉墓高耸,不临现场,我也不会知晓。大同市的国保北魏“平城遗址”有唐云州、辽西京、明清府故城叠压,但领导人却未对其大拆大建依法管控。

郑振铎细心如发,决不是有人说的“粗枝大叶”。1957年他到敦煌莫高窟,第二天就看了143号洞,“有六朝画像砖二堵,色彩已褪,皆夏鼐所发掘者”(日记)。这也是先生在主张文物保护单位的整体性构成:不拘泥于不可移动者。

现代汉语词组“保护单位”、“文物保护单位”首次面世,在1956年《通知》:

三、必须在全国范围内对历史和革命文物史迹进行普遍调查工作。各省、自治区、直辖市文化局应该首先就已知的重要古文化遗址、古墓葬地区和重要革命遗迹、纪念建筑物、古建筑、碑碣等,在本通知到达后两个月内提出保护单位名单,报省(市)人民委员会批准先行公布……被确定的文物保护单位,由文化部进行登记,颁发执照,交由当地人民委员会负责保管。各地农业生产合作社对本社范围内的文物保护单位负有保护的责任。

从此,法定“文物”一词包括了文物保护单位。如果说美国有“国家公园管理体制”(李如生2004),我国也不是没有,文物保护单位就是最基本的。不过,对这个创举,当时就有诋毁,后来也重视不够。唯《中国文物地图集•山西分册》有证明:“在全省文物普查的基础上,1957年、1959年山西省人民委员会公布了两批省文物保护单位1721项。1965年……遴选124处作为第一批保护单位重新公布。”期间发生了什么,值得探究。

“首先就已知的”公布,指的就是在普查之前。这其实没什么不好理解的,新中国一成立就有文物登录的部署。前述1950年政务院令:“各地原有或偶然发现的一切具有革命、历史、艺术价值之建筑、文物、图书等,应由各该地方人民政府文教部门及公安机关妥为保护……并详细登记,呈报中央文化部。”1953年郑振铎为中华全国科学技术普及协会讲座《基本建设与古文物保护工作》,发表于《文物参考资料》还出版单行本,更有详细说明:

先讲有极丰富的埋藏的古墓葬和古文化遗址地区。凡是今天人口密聚的城市,往往是古代都邑所在,最容易发现古遗址和古墓葬。

再谈地面上的革命建筑物、纪念物和古代的建筑物、纪念物。这些地区的范围更广大了,开出名单来要比上面提到的多出好几倍。差不多每个地方都有它的名胜古迹……所谓“十景”、“八景”,几乎到处有。

譬如郑州,过去是不在坚决保护的名单上的,经过勘测、钻探以后,发现原来是很重要的一个殷朝文化遗址。

可见之前确已有保护名单,不止古建筑,还包括“人口密聚的城市”,洛阳、开封、北京等应已在列,而地方名胜还需给予重视。

惟有山东按《通知》时限公布了文物保护单位。《中华人民共和国文物博物馆事业纪事》1956年6月:“山东省人民委员会公布第一批省级文物保护单位,共1629处。这批保护单位主要是依据地方志的记载及省文物管理委员会的调查确定的。经过复查后,1977年12月重新公布第一批省级文物保护单位为146处。”那一批保护单位,今仍被诟病“大部是根据志书查出的,很多没有经过实地考查”,其实引的山东省1956年11月文物工作会议动员普查的讲话,也与对地方志认知不足有关——很多遗址、墓地,群众早就耳濡目染。

1957年第2期《文物参考资料》编者文《各地公布文物保护单位 文物普查工作在开展中》称:“18个省一级人民委员会批准并公布了文物保护单位共三千五百余处……尤其是山东省召开的文物工作会议,在总结研究工作上,在发挥组织与推动作用上,都收到一定的效果;因此这期在前面登载了会议上的三个主要文件,以供参考。”这是郑振铎在推广山东经验,实也是他对其公布保护单位数量接近全国之半的肯定和开释。

文件之一,省文物管理委员会副主任王献唐的报告《山东的历史和文物》开始就阐明:“文物是人类历史上物质文化的遗存,有保存在地面上的埋藏在地下的两类……历史不允许割断,重古轻今或轻今重古,统是偏差。因为一轻一重,就把轻视的文物破坏。”并且说出很有前瞻性的重要道理:

这并不是说把它一齐包下来,而只是要求先不破坏,让那些专家们判断。也不是说我们这一代的专家就能完成判断工作……只是不断的向前进展,不断的发现新文物,提出问题,解决问题。

他最后呼吁:“为了祖国,为了现在和未来的全人民利益,要向蓄意破坏文物者作坚决斗争,要广为宣传教育,使保护文物成为群众性的工作,不可叫后代子孙批评我们说没有给他们留下祖传的珍贵遗产。”这是对《通知》所言“目的”的强烈响应。

他是正确的。不“一齐包下来”的,指比较复杂的修缮、发掘、搞公园等措施。这些诉求,已严重拖延了文物保护单位名单的公布,所以必须明确“要求先不破坏”。

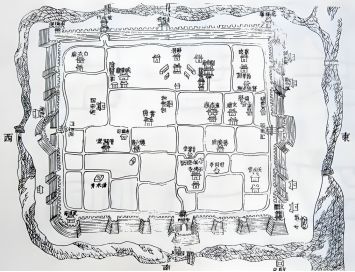

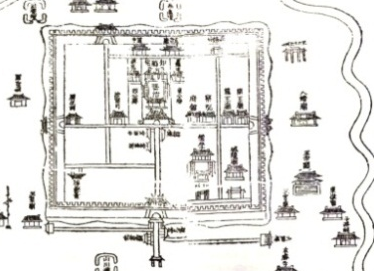

山东基础雄厚。1930年历史语言研究所傅斯年所长会商山东省教育厅,成立山东古迹研究会发起城子崖遗址发掘。已是省图书馆馆长兼金石保存所所长的王献唐,出任委员兼总干事实行组织。后来傅斯年赞誉他“乃考古及史学之一长才”。山东1629处保护单位中有古城址354处,应与此相关。多年后《中国文物地图集•山东分册》称“共发现城址多达200余处”,应是忽略隋朝以来潍州、泗水县、即墨县故城(下图)等重要的在用遗址所致。

郑振铎推广山东经验取得效果,所以在1957年7月才说文物保护单位“共为六千七百二十六个”。1958年10月他牺牲,全国的努力在继续。于是有前述1959年山西又公布保护单位,总数达1721项,超过山东。据说文化部文物管理局曾提出一个8千处国保名单报上审批,当就是郑振铎的遗愿。

国务院1961年《文物保护管理暂行条例》首次提出县级、省级、全国重点文物保护单位的体制,赋予了市县政府行政权力。1956年《通知》还没有这规定。世界上其他国家大概都是地方文物分级自主。所以,市县公布文物保护单位是特别值得珍惜的中国特色社会主义制度。对此,1982年《文物保护法》的表述,更重要和坚决:

革命遗址、纪念建筑物、古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻等文物,应当根据它们的历史、艺术、科学价值,分别确定为不同级别的文物保护单位。

县、自治县、市级文物保护单位,由县、自治县、市人民政府核定公布,并报省、自治区、直辖市人民政府备案。

这就是全公布。文物保护单位体制的实质:各级政府为全民长远利益,上收处置权、管控权。所以每遇地方领导人言说文物保护政绩,我总建议他们做负责任的政府,将已知者都公布保护单位,也学前辈说这是发“身份证”“护身符”,解释不是公布就不能适当改变,国保“北大红楼”就曾作机关。对此,只有位县委书记回答:公布了就更拆迁不动,建设还怎么搞!现实如此严酷。我们必须警惕对文物保护单位的高级黑或妖魔化,加强宣传,同时对其管理做出改进。

文化部1963年《文物保护单位保护管理暂行办法》,本是该升级为国务院条例的,其中一些,现行法规和标准没有,仍可运用。如规划工作:

(二)为了解决和生产建设的矛盾,更好地发挥文物的作用,要进行文物保护单位的规划工作,以便纳入城市或农村建设规划。

这指的是文物管理机构及专家规划解决矛盾的自主措施。事实是过去“欠账”较多,经验教训告诉,该工作不能拖延,也不能由矛盾方的城市或农村建设规划者代劳。规划属于决策与管理的软科学,资格准入前置,贻害无穷。

该《办法》还有保护范围“应根据文物保护单位的具体情况而定”的说明:

对于古遗址、古墓葬等,应该按遗址或墓群的范围划为一般保护区,并把遗物、遗址特别丰富的区域划为重点保护区……在重点保护区内不许进行建设工程,或因特殊需要进行建设工程时,亦应在确定建设工程规划和征用土地以前按照条例的规定报请批准。

这意思是,遗址、墓地本有原来范围,尽管有的不清晰,尚待考古等研究,也应先行管控。一般保护区允许适当建设,经发掘有重要发现后再定为重点区。划分一般、重点保护区的做法,如上解决矛盾的规划,也符合整体性系统性保护的要求。

“公布‘文物保护单位名单’和管理工作,是一项带有根本性的工作。”前述1956年郑振铎所说,将公布名单和管理相区别,甚是高明。后来国务院公布国保名单,再由省级政府会同国家文物局划定保护范围,正是这样做的。只有不受研究深度、管理难度干扰,先公布名单,才能发动群众,使保护达到真正目的。这一点,仍是各级领导和有关工作者必须清醒认知的。

整体性系统性是一切事物的基本属性。克服部门分工、术业专攻等带来的局限,永远是任何决策者的难题。人类文化和自然,相伴相生,人本身就是自然与文化的结果。与自然和谐共生,是现代人类社会发展的根本追求和决定因素。总之,我们必须把文化和自然遗产的整体性、系统性保护,作为全面生态保护和高质量发展的新纲领,认真实行。

2025年6月14日

作者:孟宪民

编辑:吴赛