“草根”守护文脉,留住一方乡愁

每个地方都有其特有的人文积淀,哪怕一堵墙、一块砖,一条石板路,都是沧桑岁月的见证。

地方文化的弘扬和传承需要有人甘愿奉献,需要很多人的付出和守护。在人文荟萃的江苏,有一批有情怀、有毅力的地方历史文化的研究者,他们长期挖掘地方历史,留存集体记忆,将地方文脉的挖掘、整理、研究推向一个新的阶段,让城市留下记忆,让人们记住乡愁。

聚焦古城“微历史”

“糖坊廊有南京保存最为完好的河房。明清时代,城南人家依河而居,生活物资都可以在水上往来的小船上买到……“秋日的下午,夕阳斜射在马头墙上,映照出斑驳的光影。陆晖带领着一群外地来的朋友行走在南京老门西(中华门以西地区)的街巷里,细细介绍那些尘封在巷陌中的“城南旧事”。

今年55岁的陆晖是南京地方文史研究者,南京地方志学会会员。他致力于研究和传播城市那些不为人关注的“微历史”,用新媒体传播、文化行走的方式传承着南京老城南的历史文脉。

“我是地道的老南京人,但几十年的时间里,我对南京并不算特别了解。”陆晖曾经长期从事财务工作,业余喜欢撰写和南京历史相关的文章。几年前,他在写一篇文章时,涉及了南京门西古典园林——愚园的主人胡恩燮,查阅了大量史料,“这为我打开了一扇大门。原来,看上去陈旧破烂的老门西竟然有过那么多舞榭歌台、名园大宅,更有数不胜数的文化名人在这里居住过,形成了深厚的历史积淀。”

从六年前开始,陆晖开办了一个名为“飞刀看书”的微信公众号,开始不定期地发布他撰写的南京地方文化文章,很快就聚集起大量粉丝。他还设计了多条老城南的文化行走路线,带领着人们走进门西,探访充满烟火气的南京老街巷。

“很多人有个误解,认为南京老城南就是夫子庙和老门东。其实,老门西也是历史文化街区,至今留存着更加原汁原味的街巷脉络,居住着大量使用着最地道南京话的老居民。”

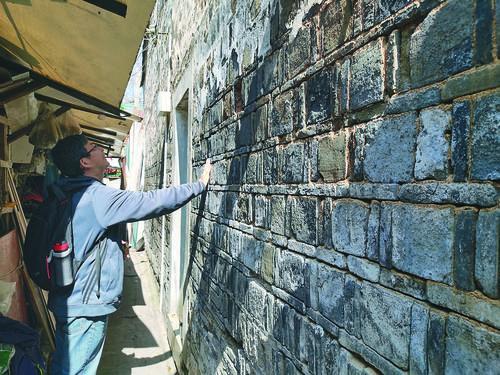

记者和陆晖一起穿行在门西街巷,钓鱼台、饮马巷、六角井、煤灰堆、糖坊廊、大百花巷、小百花巷……老城南的故事他如数家珍:“南京民居多以青墙示人,所以有‘青墙对青墙,板壁对板壁’的说法;城南小巷转弯处的墙角往往砌成钝形,所谓的‘转弯抹角’,蕴含着中国人‘与人方便与己方便’的传统智慧;小百花巷民居有南宋淳熙年间的古井‘普生泉’,距今已有八百多年的历史了……”陆晖告诉记者,他将老城南的历史与当下流行的citywalk相结合,经常带领着感兴趣的年轻人走进门西,在文化行走中梳理和传播隐藏在城南的南京历史文脉。

2017年7月,陆晖在“飞刀看书”发表文章《今天,我们要怀念一个人》,缅怀了保护南京城墙的历史学家朱偰先生。没想到,在这个当时只有两百多粉丝的平台,一天之内这篇文章的阅读量就达到了10万+,“这让我看到很多人对南京那些鲜为人知的历史有着极大的兴趣,对于保护南京文化遗产的先贤更有着特殊的感情。”

《赵元任镜头下1930年代的南京》《卫岗遗族女校往事钩沉》《辛亥革命南京遗迹寻踪》……6年以来,“飞刀看书”发布了数十篇文章。产量并不算多,但大多是精品,是陆晖查阅大量珍贵文献而写就,有的史料甚至来自海外,具有相当高的历史价值。“我更愿意从小的切口,关注城市的‘微历史’,挖掘不为人知的史事,为厚重的南京历史拾遗补阙。”

2021年4月,有文保志愿者告诉陆晖,南京城北回龙桥附近有两处老建筑,疑似上世纪四十年代的公教二村建筑遗存。陆晖随即展开了一番考证。“公教二村是当时的南京市政府为解决公教人员住房问题而建的公用住宅,设计者是著名建筑大师杨廷宝先生。”通过反复在实地探访,对比建筑细节,查阅杨廷宝留下的建筑设计档案,陆晖基本确认了回龙桥这两栋古建筑就是当年的“公教二村”。而这一信息,当时的文物部门也尚未掌握。

在“飞刀看书”公众号,陆晖先后撰写了五篇关于“公教新村”“公教二村”的文章,使得很多人了解了杨廷宝先生这一组并不广为人知的建筑文化遗产,也得到了专业研究者的肯定。2021年11月,东南大学举办纪念杨廷宝诞辰120周年的系列活动,在江苏省美术馆举办的《杨廷宝:一位建筑师和他的世纪》展览上,他为观众解说公教新村板块,成为众多特约嘉宾中唯一一位来自民间的研究者。

“扬子江头看落霞,秦淮河上响鸣蛙。乘车直入华灯市,风鼓铁轮送到家”,这是上世纪初在南京民间流行的一首竹枝词,形容的是从北向南穿越南京城区的“小铁路”。这条曾经全国唯一的市内铁路,通车于1908年,拆除于上世纪五十年代,为南京人服务了半个世纪,被视为中国城市轨道交通的先驱。

“‘小铁路’不但留存在很多老南京的记忆里,在南京城南城北也留下了一些遗迹。”这几年来,陆晖密切关注这个“小铁路”,查阅了大量档案史料,寻找小铁路遗迹,撰写了长篇作品《南京小铁路史话》,收入江苏铁路史专题文集《铁道上的江苏记忆》,最近刚刚由中国铁道出版社正式出版。

“一段段微历史,组成了大历史,我更愿意去挖掘南京历史长河中的‘隐秘角落’,让古城南京的历史文脉更加丰富完整。”陆晖说。

为吾土吾乡书写“传记”

村庄是社会的细胞,也是最基本的文化单元。记录村庄的形成和发展,对于赓续文脉、传承文明具有重要意义。在徐州市丰县师寨镇冯屯村,一部由本村乡亲王辉牵头出资编撰的《冯屯村志》成为了人们了解家乡、安放乡愁的最好载体。而一座普通村庄600年来积淀的乡土记忆,也得以传承给后世。

“为故乡编撰一部志书,是我几年前在一次出差中萌发的念头。”王辉告诉记者,那一次坐在火车上,望着车窗外快速掠过的山川河流、村庄巷陌,他突然感受到,每个人剪不断的乡愁都是深深地凝结在大地上的,而编撰一部志书,是将故乡的记忆永久留存的最好方式。王辉毕业于江苏师范大学中文系,曾长期在部队工作,拥有深厚的文字功底。这个念头让他兴奋而急切,“还没下火车,我的心中就大概有了这本村志的大纲。”

冯屯村是一座有着六百年历史的古村,位于苏鲁豫皖接壤地带,语言属北方方言。明代宣德年间,冯、刘两姓来此落户定居,取名“冯屯”,后有将近四十多个姓氏的家族迁聚于此,渐成规模。冯屯村民风淳朴,居民善习文论武,性格多智慧彪悍。冯屯村自古出英豪,辈辈多贤良,刘少奇同志抗战期间曾在该村关帝庙开展运动,为冯屯村留下红色印记。

王辉的想法得到了乡亲们的积极回应和支持,村中父老出钱出力出人,很快成立了执行编委会,共筹措资金21万元,编纂工作很快运转起来。三年的时间里,他先后探访村中耆老三百多人,收集了大量珍贵的口述记忆。他还奔波两千余里,搜集史料、谱牒和各种卷宗稿件近百万字,查阅古今史料五十余种。以个人之力修志,这其中的艰辛是难以想象的。王辉常常写作到凌晨两三点,有时写着写着,鼻子就呼呼流出血来,医生检查后说,这是长期熬夜,休息不足而造成的。

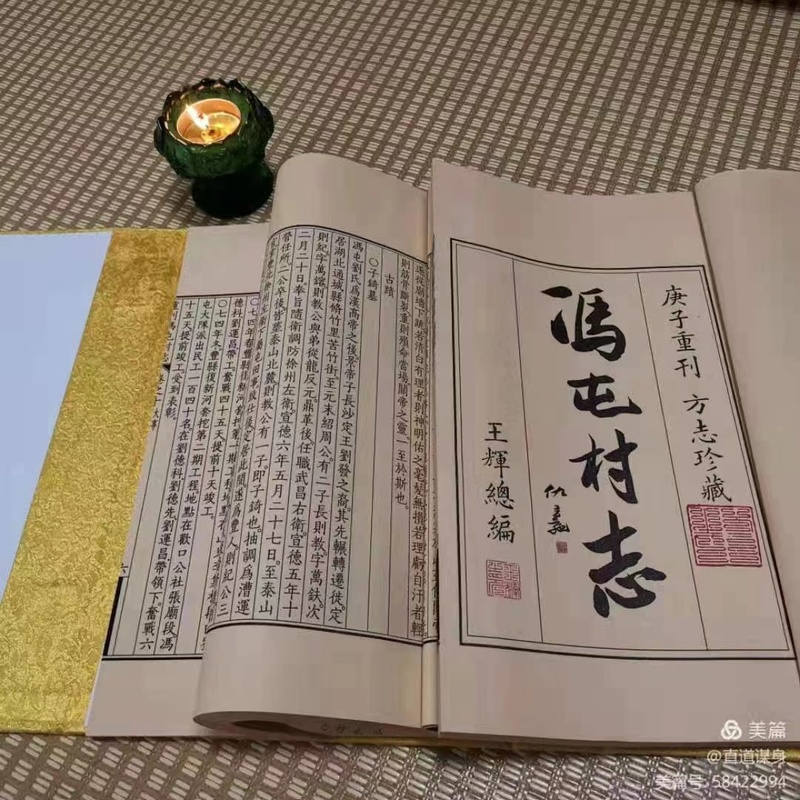

2018年,在徐放鸣、王华超、于盛庭、宋余东、许砚君等诸多徐州著名文史学者的帮助下,王辉编撰的创修版《冯屯村志》由中国文化出版社推出。2020年,王辉又个人出资40万元,对《冯屯村志》进行了修订,重新以古典线装函套形式推出。重刊本《冯屯村志》全套一函、上下两册,全书共计25万字,正文包括源流、自然环境、历代隶属、清末以来、人物、名胜古迹、风俗民情、诸户家谱、艺文、大事共十卷,真实展现了冯屯村建村以来,自然、经济、政治、文化、社会等各个方面的发展变化,着重记录了新中国成立后,冯屯人勇于改革、艰苦创业、勤劳致富、建设美好家园的奋斗历程。

改不了的乡音,忘不了的乡愁。在冯屯村人看来,《冯屯村志》是故乡的一部“小百科全书”,村庄的始祖迁徒、诸姓来源、自然环境、地理地貌、气候物产、历代隶属、先贤忠烈、家谱家训、古迹名胜、风土民俗、方言俚语、服饰饮食等方面无所不包,涵盖了一个村庄从古发展至今的方方面面。比如,村中已消失的地标性建筑“千佛阁”,很多人只是听闻却从未目睹。王辉详细考证了千佛阁的位置、外形、结构,指出它不是一座佛教寺庙,而是一座家族祠堂,是刘氏后人于明弘治四年(1491)为纪念先祖刘则教而建;又比如民俗风情和方言俚语。《冯屯村志》记载了婚宴上的“汤里漂”,送礼盒的“大条筐”,收录了极具特色的当地方言“月老老”“儿马”“达达”等,被徐州著名学者李世明评价为:“这些都是没入编的非遗好材料”。

难能可贵的是,《冯屯村志》更是一部冯村普通人自己的历史。在书中,王辉不但全方位记录了32个姓氏移民到冯屯的时间,更是书写了冯屯村人感人至深的故事。比如上世纪20年代中期,刘永仲在村内首办私塾,聘邻村谢屯谢克宽为塾师,教授《四书》《五经》,教授了学员刘升鸾、刘升平、刘邦荣等十余人。“这在当时是一件了不起的事。我们冯屯村只有区区两千余人口,但数十年来人才辈出,有案可稽的高校学子就多达441人,这与我们村有一大批甘当人梯、乐于奉献的名师严师是分不开的。而当年首批私塾班的学生刘邦荣,年届百岁,为《冯屯村志》写序,更留下了一段佳话。”

一方故土,几多乡愁;一部村志,几度春秋。《冯屯村志》编纂完成后,王辉的母校江苏师范大学成立了中国乡村志研究中心,聘请他为副主任,同时他还被徐州市史志学会增补为副会长。如今,他正参与到更多村志村史的编纂。“留存乡愁,就是在赓续历史文脉,这就迫切地要求我们把乡村的历史书写下来,把乡愁记忆传递给未来。”王辉说。

小盐粒,浇筑“盐都”复兴的乡愁

“149年前,这里曾是清末中国最大的食盐中转集散地,诞生过许多"扬州之最”——有扬州最早的客运江轮码头、最早的电报局、最早的电灯厂、最早的邮政代办所……”11月6日,在位于扬州仪征十二圩的中国两淮盐运博物馆,戴着耳麦的金小平讲解得绘声绘色,看到这些来自南京的大学生慕名来研学,金小平很是欣慰。

金小平是土生土长的十二圩人,从小听着长辈讲述家乡曾经的辉煌。中专毕业后,他回家种田,在务农的同时如饥似渴地读书,成了村民的眼中“有点文化的农民”,2012年,他被选举为东升村村民委员会主任。

在农村基层工作不是一件容易的事儿,事务繁杂。在走家串户、访田探墒时,金小平发现村子角落散落着一些石碑、瓦当、井栏等,这些承载着丰富历史内涵的实物,集中反映了十二圩作为曾经的淮盐集散地的辉煌。有一次,金小平看到一块石匾被农民砌在猪圈里,心痛不已,他立即拖来砖块换下……

“这些重要的历史遗存应该被好好收藏起来。”渐渐地,一个想法在金小平心中滋长:建一个博物馆,为十二圩留住大红大紫的过往。

从那以后,他活跃在各个遗存可能出现的场所,查找相关文物的下落。仪征南门大码头拆迁,金小平在废墟里从早上8点翻到下午4点,衣服被刮花了,鞋子张开了嘴,偶然发现了李鸿章创办轮船招商局后,在十二圩设立分管处的牌匾,金小平回忆说,当时石碑上刻了六个字——仪圩航业公所,表明在洋务运动时期,十二圩在航运方面占据着重要的地位。

在寻找资料的过程中,金小平还意外圆了儿时的念想。上小学时,他曾听说百年前出版的世界地图上,十二圩是唯一在地图上标注出来的小镇。这些年,他花了很多钱,不断搜集古地图查证,都未能如愿。前年,他终于在北京大学1924年出版的《世界平方图》中,找到了被标出的小镇“十二圩”。

建好博物馆除了文物,还需要十二圩的历史文化,而这一切仍是空白。为了梳理家乡的历史文化,金小平收集了2万多册藏书,他推掉应酬,每天泡在书房熬夜到凌晨,整理出了近40万字的《十二圩盐业史》手稿,2017年起,他开设了公众号专门推送关于十二圩的文章。历史上,十二圩流民居多,他们的后代散居在湖南、湖北、江西等地,这些文章也牵动着他们的乡愁。

2019年5月,十二圩两淮盐运博物馆正式开馆,金小平也多了个馆长的身份。这个目前国内唯一一家以“盐运”命名的博物馆,今年以来,已经吸引27万名游客。看到自己收藏的史料实物,被用于展馆展陈,金小平有种苦尽甘来的获得感。

博物馆建成后,一位90多岁的老太太在家人陪同下过来,激动地说:“样子还在。”还有一位湖南籍的游客,爷爷曾在两淮盐务总栈任职,他专程赶来看看博物馆里有没有爷爷当年事迹的记载。

受情怀和使命的牵引,十二圩两淮盐运博物馆建成后,金小平与政府相关部门合作,又相继建成了盐宗胶鬲祠、十二圩乡愁记忆馆等场馆。在他的努力下,消失的康熙年间的盐商园林——白沙翠竹江村,也建起了遗址公园。

这两年,仪征擘画“复兴盐都”的蓝图,江上盐都·十二圩历史文化保护展示项目入选长江国家文化公园省级重点项目库,金小平被任命为项目负责人,他觉得身上担子更重了。

在金小平的办公桌上,一摞摞的文史资料旁,是一份刚起草好的名为《江上盐都·十二圩历史文化保护展示项目策划方案》的文件。在他看来,十二圩的历史文化复兴迎来了最好时机,自己也要抓紧时间多做事情,最近两三年,金小平觉得连睡觉都是浪费,常常半夜灵感来了,爬起来写稿到天亮。

金小平总认为:“没有烟火气,没有原住民的历史文化保护和展示,走不远。”在保留街区原有的历史文化脉络之上,他对老房子进行修缮与微更新,他孵化当地商户对外运营的能力,希望这里的每个居民、每家商店,都能成为十二圩的“导游”。

眼下,十二圩又将迎来数字化升级。金小平希望,将盐运文化与数字产业结合,打造“历史可穿越、街巷可阅读、人物可互动、场景能参与”的多维体验空间。

今年是十二圩两淮盐务总栈设栈150周年,前几天,金小平感触良深,在朋友圈里写了一首诗,诗中,他称十二圩为“圩先生”。

“圩先生/ 往后时间/ 我想用来给你熬一碗粥 /放入当归,茯苓,麦冬,玄参……/ 当然也少不了/ 晨露与星辰/ 你曾执着于一叶孤舟/ 踏破江河三千风浪/ 不知道你肩头扛过多重的盐/ 也不知道这盐是否安抚过你的心房/ 我们能为你做的就是烧旺炉火/ 把一碗粥熬成抚慰余生的良方……”

金小平的微信昵称是“小盐粒”,他希望,这颗小小的盐粒能为家乡十二圩的发展增加一点点味道。

新华日报·交汇点记者 于锋 周娴